国会議事堂

1/146

バングラデシュ国会議事堂。

モダンな設計で堂々とした建物。

バングラデシュ国内では数少ない近代的建造物。

完成には戦争時期を挟み20年ほどかかった。

建物の形は上から見るとスイレンの花の形をしている。

ダッカのシンボルとなっている。ダッカ

2/146

国会議事堂前の通り、ピーナッツを中心に何種類かのナッツを売っている屋台。

筆者がかつて地理で勉強した年代、バングラデシュでは無く東パキスタンで教わった。

その後、印パ戦争を経て現パキスタンから独立、バングラデシュとなる。国立博物館

3/146

国立博物館外観風景。

バングラデシュに付いて、自然や歴史、文化など幅広く展示している。人力タクシー

4/146

街には3輪自転車があふれていた。

サイクル・リクシャーと呼ばれる人力タクシー。

安くて手軽なので市民にとっては重要な乗り物。

しかし、遅いので渋滞の根元になっている。ラールバーグ・フォート

5/146

ダッカは16世紀にムガール帝国に支配されたベンガル地方の首都となった。

ラールバーグ・フォートはそのムガール帝国第六代皇帝の王子がダッカの大公時代に造ったお城。

広大な敷地面積があり庭園も美しく、現在では市民の憩いの場となっている。

この朝も散歩をする人々が沢山いた。ラールバーグ・フォート

6/146

ラールバーグ・フォート中央にあるビビ・パリ廟。

ラールバーグ・フォートは一代では完成せず、後の大公シャイスタ・カーンが受け継いだ。

ここに彼の娘ビビ・パリが眠る。ラールバーグ・フォート

7/146

ビビ・パリ廟と庭園風景。

ビビ・パリは若くして急逝した。

そのため父の大公は嘆き悲しみ、続けていたラールバーグ・フォートの建設を中止してしまう。

結果、未完成のままとなった。ラールバーグ・フォート

8/146

ラールバーグ・フォートにあるモスク。

ラールバーグ・フォート

9/146

現在は小規模の博物館として用いられている建物。

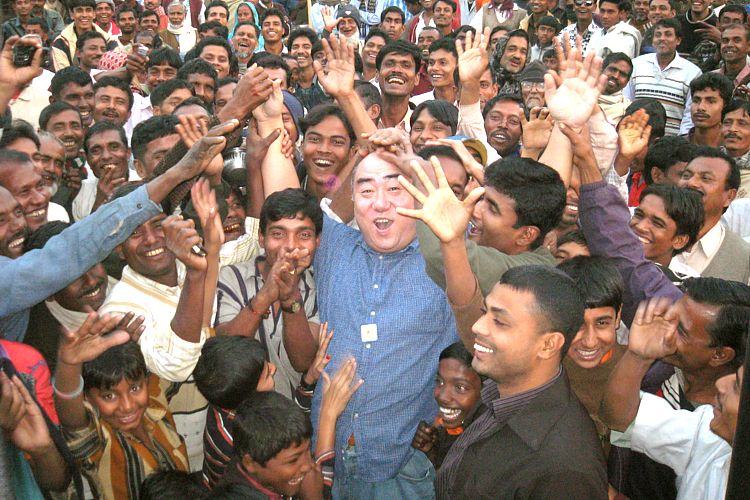

人々

10/146

とにかく人が多い。

バングラデシュは国土が日本よりも狭く、人口が多い唯一の国。人々

11/146

もみくちゃにされる筆者。

日本人観光客はさほど多くないのか、珍しい様でどこに行っても歓迎される。

それにしても腹はなでられ、頭ははたかれ、大変な目に。

確かに見事なおつむとおなかをしている筆者だが、福の神やビリケンさんではあるまいに。ダケシャリー寺院

12/146

ダケシャリー寺院。

ダッカの地名の由来となった、ヒンドゥー教の寺院。

イスラム教徒の国であるバングラデシュではヒンドゥー教徒は一割くらい。ダケシャリー寺院

13/146

ダケシャリー寺院。

シヴァ神の寺院で、シヴァリンガと呼ばれる石でできた男女のシンボルを崇拝の対象として神体としている。ダケシャリー寺院

14/146

写真は寺院の堂内に安置されているドゥルガ神の像。

ドゥルガとはシヴァ神の神妃パールヴァティーと同体にて、戦いにおいての女神をさす。

虎に乗り10本の腕を持ち、水牛の悪魔を倒した。ダケシャリー寺院

15/146

ヒンドゥー教の僧侶。

ダケシャリー寺院にて。ダッカ

16/146

ダッカ旧市街地の通りの風景。

スターモスク

17/146

旧市街地にあるイスラム教モスク、スターモスク。

明るい白系統の外装はタイル使い、モザイクを貼っていて、とてもきれいなモスク。

いたる所に星がある。スターモスク

18/146

礼拝堂への入り口上部にあった三日月と星。

これはイスラム教の象徴。スターモスク

19/146

スターモスクの礼拝堂内部の風景。

美しいタイル貼りとモザイクの装飾。スターモスク

20/146

熱心にお祈りをする教徒。

スターモスク

21/146

礼拝堂内部のタイル画。

中には浮世絵をモチーフにした様な富士山があり、ビックリ。

昔、日本から取り寄せたものらしい。スターモスク

22/146

スターモスクにいたダッカの子供達。

ショドル・ガット

23/146

ダッカを流れるブリガンガ川。

その川にできた港町ショドル・ガット。

ここはその船渡し場の風景。ショドル・ガット

24/146

数え切れないほどの手漕ぎの船。

これは地元の人の足となる水上タクシー。

我々の観光は岸に着けられた大型船の甲板から行った。ショドル・ガット

25/146

船渡し場風景。

風景は別として、川の水はひどい状態。

辺りは卵の腐った様な臭いが立ち込め頭痛がしそうになる。ショドル・ガット

26/146

ブリガンガ川風景。

真っ黒な水の色です。ショドル・ガット

27/146

港へ至る通りの風景。

ショドル・ガット

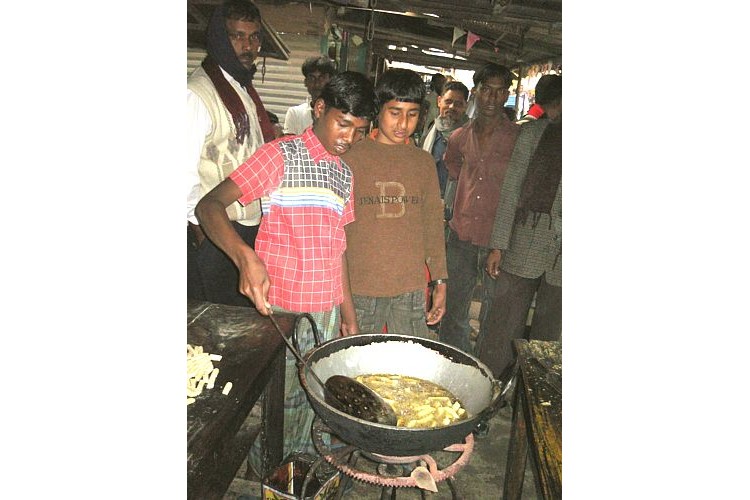

28/146

油で揚げた食べ物。

ショドル・ガット

29/146

香辛料などの店。

港町らしく、様々な店が並んでいて活気にあふれている。ショナルガオン

30/146

ダッカの郊外、車で一時間足らずの所にある古い都の跡、ショナルガオン。

このモスクはゴアルディ・モスク。

15世紀頃に建てられた。ショナルガオン

31/146

ゴアルディ・モスクにいた子供達。

モスクの近くにはイスラム神学校(メドレサ)があったので、そこに通う子供達だろう。ショナルガオン

32/146

ダッカに遷都される以前、14世紀頃ベンガルの首都として繁栄し、黄金の都と呼ばれた。

しかし16世紀に入り、首都がダッカになった後は寂れていった。

この辺りはパナム村。

今は廃墟となり、朽ちた西洋風の町並みが静かに残る。ショナルガオン

33/146

村にある大きな池で水草を収穫する村民。

ニューマーケット

34/146

ダッカにある庶民の市場、ニューマーケット。

美味しそうなフルーツのお店。ニューマーケット

35/146

ここには肉、鶏、魚介類、穀物から衣類、雑貨に至るまで何でもある。

古くからあるのに名前はニューマーケット。

ぶらりと散策するにはいい。ニューマーケット

36/146

バングラデシュは貧困国である。

しかし黄金のベンガルと呼ばれる豊かな土地があり、農作物は豊富に収穫できる。

穀物を中心に、食品の多くを輸入に頼っている日本と比べると、はたしてどちらが豊かなのか。パハルプール

37/146

ユネスコ世界文化遺産、パハルプールの仏教寺院遺跡群。

その中でもこれは最大級の遺跡ソマプーラ・ヴィハーラ。

170を超える僧院と一千人もの僧侶がいた。パハルプール

38/146

中心にあるのがレンガを積み上げて造った大祠堂。

今は無いが、穴の空いている所には仏像が安置されていた。パハルプール

39/146

8世紀頃、この辺りを含めベンガル地方から東インド一帯はパーラ王朝の支配下となる。

その第二代王ダルマパーラはヒンドゥー教から仏教を保護する目的でたくさんの仏教寺院を建立した。

パハルプールの仏教寺院遺跡群はその代表的な内の一つ。パハルプール

40/146

壁には様々な、テラコッタと呼ばれる粘土を素焼きにして作ったレリーフの彫刻が残っていた。

モチーフは人や動物、神々など多様。パハルプール

41/146

テラコッタの残る伽藍(がらん)。

伽藍とは僧が修行する静寂な場所の事。

テラコッタの中には風化が激しいものや、湿っていてカビの生えたものもあり、遺跡の保護はまだまだ不十分。選挙ポスター

42/146

国会議員の選出選挙を控えたバングラデシュの町には選挙ポスターが貼られていた。

変わっているのが道の両側にひもを渡し、旗の様にひもに下げている事。

不思議な光景。

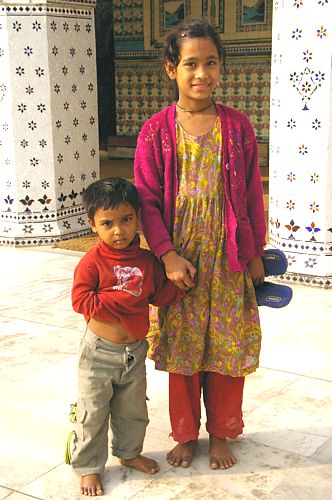

また選挙当日、バスの車窓からは大勢の人々が集まり、投票をしている所が見えた。子供達

43/146

町の女の子。

稲干し

44/146

収穫した稲を干している。

機械化の日本では見られない風景。モハスタン

45/146

パハルプールと同時期のパーラ王朝を代表する仏教都市遺跡、モハスタン。

都市建設としてはパーラ朝時代をさかのぼる事、紀元前4〜3世紀頃から始まっており、バングラデシュ最古の都市と言われている。モハスタン

46/146

古の都には700もの僧院があったと言うが、今は城壁の一部が残るだけ。

モハスタン

47/146

遺跡で子牛と遊ぶ子供達。

ここでは子牛はペット。モハスタン

48/146

モハスタンに残るゴビンタ・ビータ寺院跡。

6世紀は仏教の寺、11世紀はヒンドゥー教寺院があったと言うが、今は礎石が残るだけ。

堤防としての役目も果たしたと言われる。モハスタン

49/146

小高い丘にあるゴビンタ・ビータ寺院跡と犬。

モハスタン

50/146

ゴビンタ・ビータの入り口と案内板。

モハスタン

51/146

モハスタン博物館。

モハスタン

52/146

モハスタン博物館。

小綺麗に手入れしている。モハスタン

53/146

モハスタン博物館。

屋外にも出土品(レプリカかな)を展示している。モハスタン

54/146

三輪リキシャの荷台一杯に収穫したキャベツを積んで運んでいた。

床屋

55/146

パハルプールやモハスタンへの観光はボグラの町を基地にする。

町で見かけた床屋さん。ヨーグルト

56/146

ボグラの町の特産物はドイと呼ばれるヨーグルト。

その中でもこれはミシュティ(お菓子)ドイと呼ばれる、甘く、まるでプリンの様な食べ物。

素焼きの入れ物に入れて売っていた。お店

57/146

ドイのお店にいた「スリーアミーゴス」。

鉄道の踏切にて

58/146

鉄道の踏切にて、町の子供達。

この後、列車が通過します。ボグラ

59/146

列車が通過する間だけ店じまいする線路脇マーケット。

ごちゃごちゃしています。ボグラ

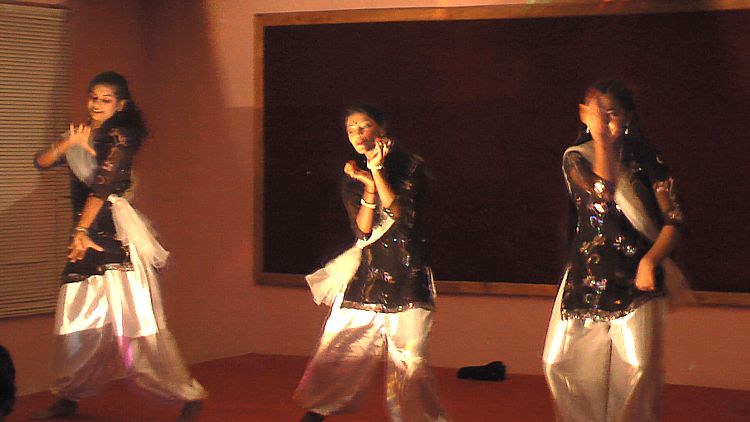

60/146

地元の学生達による民族舞踊。

高校生から下は小学生まで、色々な踊りを見せてくれた。カントノゴル

61/146

カントノゴル寺院への観光。

まずはカントノゴル村へ行く。

村へは川を渡らなければ行けないので、この竹を編んで作った橋を渡る。竹橋

62/146

極めて簡素な竹の橋。

でも丈夫で、巨漢の筆者が渡ってもビクともしない。カントノゴル村

63/146

カントノゴル寺院へ行く前に、カントノゴル村を訪問。

ここで集落に住む人々の暮らしを見せてもらった。

ここは3家族、十数人位で一つの「家」を形成していた。カントノゴル村

64/146

寝室の様子。

土壁の部屋に小さな窓とベッド。

調度品も少なく、簡素で素朴な住居。カントノゴル村

65/146

食事を作っていた村のお母さん。

調理は屋外に設置しているかまどを使う。

かまどは一家族に一つ。

だから、かまどの数を見るとこの家は何家族か判る。カントノゴル村

66/146

カントノゴル村に暮らす人々。

カントノゴル寺院

67/146

カントノゴル寺院。

18世紀に建立されたヒンドゥー教の寺院。

四角い3層の建物。カントノゴル寺院

68/146

カントノゴル寺院を有名にしているのが寺院の壁面にびっしりと埋め尽くすテラコッタの装飾。

余りの細かく繊細な作りに見とれてしまいます。カントノゴル寺院

69/146

テラコッタで表現されている題材はラーマーヤナ。

これは古代インドの大叙事詩の事で、ヒンドゥー教のヴィシュヌ神の化身、英雄ラーマの神話をまとめたもの。カントノゴル寺院

70/146

カントノゴル寺院はバングラデシュの数あるヒンドゥー寺院の中でも最も美しいと評されている。

カントノゴル寺院

71/146

2万枚以上あると言う、見事なテラコッタ装飾の残るカントノゴル寺院の壁面。

寺院自体はそれ程大きくない。カントノゴル村

72/146

カントノゴル寺院からの帰り道に出会ったカントノゴル村の一家の人たち。

プティア

73/146

ボグラから西へ行くと、インドとの国境近くに、ラジシャヒと言う国内でも四番目の都市がある。

そこへの途中、小さい町プティアがある。

ここには大小数多くのヒンドゥー寺院が残っていて、観光地として見所が多い町だ。

写真はその中でも代表的なシヴァ寺院。シヴァ寺院

74/146

シヴァ寺院。

中央の大きな塔と、それを囲む様に四方に小さな塔を持つ美しい寺院。シヴァ寺院

75/146

ヒンドゥー教寺院に特有の茶色のテラコッタ装飾ではなく、白い漆喰が特徴的。

ロッド寺院

76/146

シヴァ寺院の直ぐ横に並び建つロッド寺院。

ドームや窓の形状はイスラムの雰囲気をかもし出している。プティア

77/146

プティアのヒンドゥー教寺院群は中央に大きな池はあり、それを囲む様に建っている。

池に映るシヴァ寺院の遠望。

美しい風景。プティア

78/146

シヴァ寺院近くにいたプティアの子供達。

ゴビンダ寺院

79/146

ゴビンダ寺院。

後で行くゴビンダ大寺院に対して通称ゴビンダ小寺院との説明。

このとんがり屋根と四隅が垂れた形が印象的なかわいい寺院。

この形の住居がベンガル地方の集落に多く見られた事からバンガローの語源となった。ジョゴタッチ寺院

80/146

ゴビンダ小寺院と後ででますゴパーラ寺院と3寺院が同じ敷地内に建っていた。

丸みを持つ3つの屋根が独特。

サイクロンなどの豪雨の雨水を流れやすくしている。ゴパーラ寺院

81/146

他の2寺院と対照的に四角が基調のゴパーラ寺院。

ゴビンダ寺院

82/146

大池の対岸から見たゴビンダ寺院、ジョゴタッチ寺院の風景。

プティア

83/146

プティアの子供達。

元プティア王宮

84/146

プティアの王様の宮殿跡。

現在は学校として使われている。

右の建物はゴビンダ大寺院。ゴビンダ寺院

85/146

王家のための寺院として建立。

王宮と同じ敷地内にあるのは、王様はなかなか外出が困難だったため、専用の寺院を造った。プティア

86/146

大池の水はプティアの人々の生活用水。

水浴びをする人も多い。プティア

87/146

洗濯をするプティアの人。

アニク寺院

88/146

プティアのヒンドゥー寺院群の中でも奥ばった所にある寺院。

小ぢんまりとした小さい寺院だが赤レンガのレリーフが美しい。子供達

89/146

シヴァ寺院近くで出会った子供達がアニク寺院まで来ていた。

元プティア王宮

90/146

元プティア王宮の全景。

元プティア王宮前は広場があり、町の人々の憩いの場所となっている。ドルモンチョ

91/146

王宮前広場に建つ白い寺院跡ドルモンチョ。

現在は寺院としては使用していなくてマーケットになっている。シヴァ寺院

92/146

帰り道。

最初に立ち寄ったシヴァ寺院とロッド寺院を反対側からの風景。プティア

93/146

プティアの子供達。

プティア

94/146

小麦粉を練って長細く四角に切った物を油で揚げていた。

稲干し

95/146

舗装された道路に収穫したお米を干している風景。

車が上を踏んで行っても平気。ラロンシャ橋

96/146

ガンジス川に掛かる有料のラロンシャ橋。

日本のODAで造られた。

並んで鉄道橋も架けられていた。からしな

97/146

車窓にきれいな菜の花畑。

と思いきや、これは「からしな」の花。

マスタードはこの種から作る。レンガ工場

98/146

道路沿いにいくつものレンガ工場が点在する。

山が無く、デルタ地帯のバングラデシュでは石材が余り採れない。

そこで古くからレンガ作りが盛んで、いたる所に高い煙突を持つレンガ工場を見る事ができる。バゲルハット

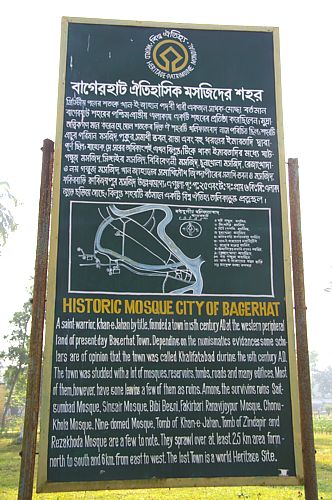

99/146

バゲルハットの地はバングラデシュの南部に位置し、昔は大河の河口に広がるマングローブの生い茂る地だった。ここに15世紀頃、イスラム地域からカン・ジャハンが数万人もの従者と共にやって来て、未開の大湿地帯を開拓して行った。そして何百ものイスラム教礼拝堂、モスクを建造し「モスク都市」を築いた。写真はその一つ、シャイト・グンバット・モスクの入り口風景。

バゲルハット

100/146

シャイト・グンバット・モスク。

カン・ジャハンが建てた現存する約50の建造物の一つ。

最も保存状態が良い。

ここを含めて一帯はバゲルハットのモスク都市としてユネスコ世界文化遺産に登録されている。バゲルハット

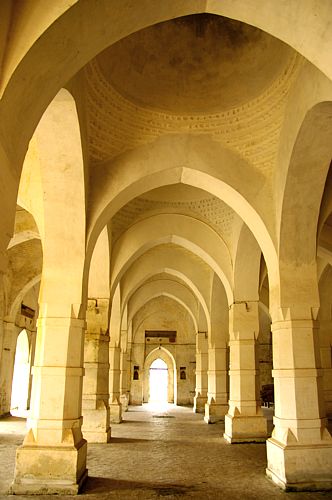

101/146

シャイト・グンバット・モスクの礼拝堂内。

バゲルハットとはバゲル(トラ)ハット(市場)の意味で、マングローブ湿地帯にはベンガルトラが沢山いた事から。バゲルハット

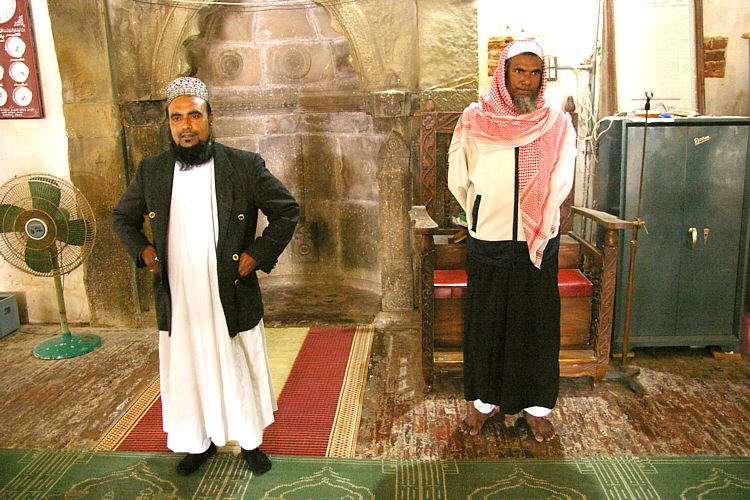

102/146

モスクでの礼拝(サラート)する際の導師、イマーム。

模範となるべきもの、を意味する。

異教徒の我々に、イマームは美しい声でコーランを聞かせてくれた。

ここのモスクは天井にドームが沢山あるので、声の響きがとても良かった。バゲルハット

103/146

シャイト・グンバット・モスクの全景。

四隅に少し高い塔がある、なだらかなカーブの屋根には数多くのドームがある。

シャイト・グンバット・モスクの名はドームが60(シャイト)ある事から。

でも実際には80位ある。バゲルハット

104/146

モスクの屋根に上ってみた。

実際、ドームだらけの屋根。バゲルハット

105/146

モスクの屋根から見た入り口方面の風景。

バゲルハット

106/146

入り口からシャイト・グンバット・モスクの全景。

バゲルハット

107/146

モスク近くの池には睡蓮の花が可憐に咲いていた。

バゲルハット

108/146

ユネスコ世界遺産の看板。

カン・ジャハン廟

109/146

カン・ジャハン廟。

バゲルハットの都市を築いたカン・ジャハンは死後、聖人となり聖廟に埋葬された。

彼はバゲルハットの民衆に富をもたらした事で現在でも敬われている。カン・ジャハン廟

110/146

カン・ジャハン廟内にある霊廟。

ここは女人禁制で、筆者を含め男性陣だけで観光した。小学校

111/146

小学校があり、丁度下校時間だった様子。

バングラデシュでの小学校就学率は7割程度しかなく、しかも高学年になれば半数を切るらしい。

これは貧困の家庭が多く、親の労働を助けるためや、子供でも働ける口に就労しているため。

多くの子供達が教育を受けられない現状がこの国にはある。沐浴場

112/146

カン・ジャハン廟の前にはタクル池があり、沐浴場もある。

現在でも神聖なタクル池では信者が沐浴を行っていた。沐浴場

113/146

タクル池の沐浴場全景。

ワニ

114/146

タクル池に住む巨大なワニ。

カン・ジャハンは生前にワニを飼っていた。

今でもそのワニの子孫がここで生きているとの事。

このワニもその一匹かな。ワニ

115/146

丁度、ニワトリ位の鳥を飲み込んだ所。

鳥の足だけが口から出ている。バゲルハット

116/146

バゲルハットの子供達。

バゲルハット

117/146

ナイン・ドーム・モスク。

カン・ジャハンが建てた現在も残っているモスクの一つ。

名前の通り9つのドームがあります。神学校

118/146

神学校へ通う子供達。

お茶の店

119/146

やかんに入れたチャイ(お茶)を売るお店。

サモサの店

120/146

通りにサモサを作っているお店があった。

インドでもおなじみのスナック。

一般的にはカレー味のジャガイモを小麦粉の皮で包んで揚げたもの。モングラ港

121/146

バングラデシュでの観光の楽しみの一つ。

それは遺跡巡りとは異なった、大自然を満喫する事。

ここモングラ港から船に乗りシュンドルボン・クルーズへ。モングラ港

122/146

観光用だけではなく地元の人々の交通にも重要な船。

様々な船が停泊する川岸風景。クルーズ船

123/146

これから一泊二日の船の旅。

その間の「ホテル」の全景。

大きいので川岸には直接停泊できない。

小型ボートから乗り換えて、川の中程にイカリを下ろすクルーズ船へ乗船する。シュンドルボン

124/146

世界最大のマングローブの大森林、シュンドルボン。

クルーズ船から小舟に乗り、まずはここスンダルのハンバリア森林事務所に上陸。

ここで銃を携えた森林警備隊に護衛をお願いする。なぜかって?

それはベンガルトラにいつ出くわすかもしれないから。マングローブ林

125/146

乾季で引き潮の時だけこの密林に上陸できる。