清昭陵

1/43

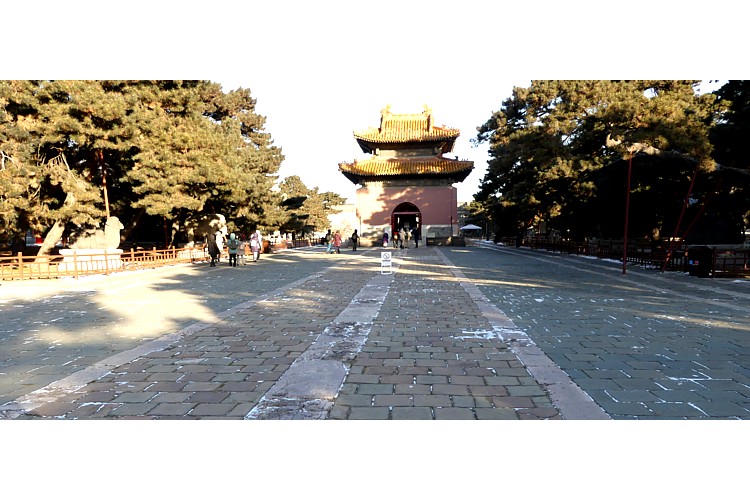

ここは清昭陵。

清の皇帝の陵墓。

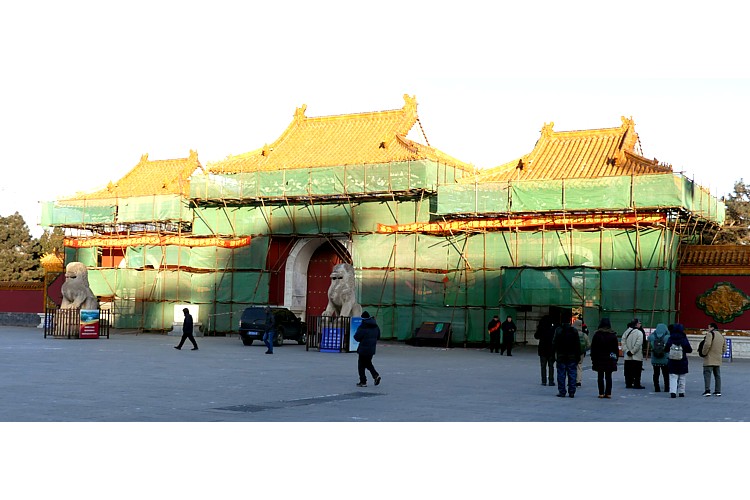

南にある入り口の正門の風景。清昭陵正門

2/43

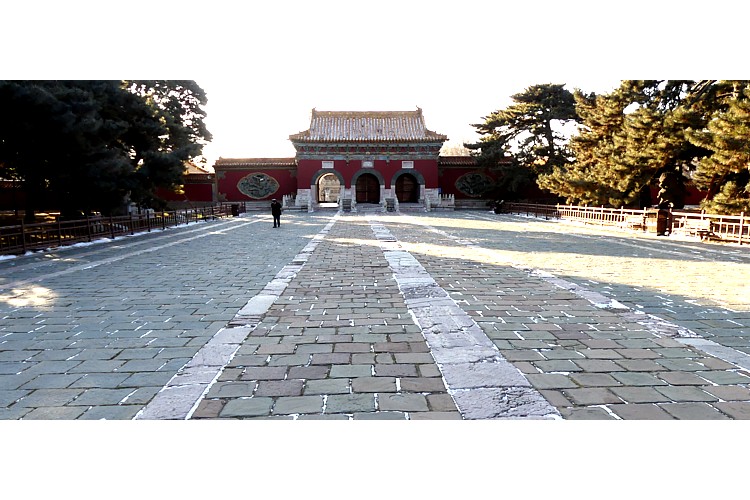

正門の両側には獅子の石像が置かれている。

正門は赤レンガ造りの美しい建造物なのだが、残念ながら筆者が訪れた時は修復工事が行われており、シートや足場で正門全体は見れなかった。清昭陵正門

3/43

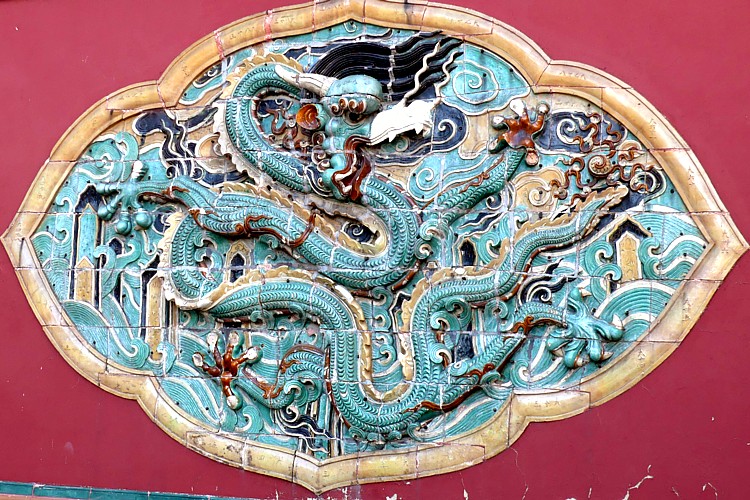

正門の左右には紅墻と呼ばれる壁が設置されており、紅墻には龍の焼き物がはめ込まれていた。

清昭陵正門

4/43

正門前の広場から南に伸びる大通り、北陵大街の風景。

清昭陵は瀋陽中山広場から北へ7kほどにある。清昭陵参道

5/43

正門をくぐって中に入りました。

正門から北に伸びる参道の風景。

瀋陽は北にあり、冬は日の出が遅い。

陽が射さない参道は路面凍結していた。清昭陵参道

6/43

陵墓への入り口まで続く参道は約1kある。

地元の人は散歩がてらに歩いていたが、筆者のグループは奮発して参道を往復する電気式の小型シャトルバスで移動。清昭陵参道

7/43

シャトルバスからの参道の風景。

それにしても寒い!

朝の気温は氷点下。

歩く人々もみんな厚手の防寒着を着ている。清昭陵参道

8/43

シャトルバスからの風景。

北陵公园とある。

清昭陵は瀋陽の北に位置する事から、地元では北陵と呼ばれている。

陵墓を中心としたこの一帯を公園として整備され、北陵公園として一般に開放されている。清昭陵

9/43

陵墓への入り口にシャトルバスは到着。

門まで歩きます。

シャトルバス降り場近くにあった世界遺産の石碑。

清昭陵は明・清朝の皇帝陵墓群の一つとしてユネスコ世界文化遺産に登録されている。北陵湖

10/43

この一面氷結しているのは、北陵湖と呼ばれる北陵公園内にある大きな人口の池。

参道から西側の北陵湖の風景。北陵湖

11/43

こちらは逆光になっている東側の風景。

シャトルバス降り場の北に北陵湖に架かる神桥と呼ばれる石橋があり、そこからの風景。石碑楼

12/43

神桥を渡ると石碑楼と呼ばれる牌坊が建つ。

牌坊とは中国の伝統的建築様式の門の一つで、元々は一つの集落の入り口に建てられる建造物だった。

神功聖徳碑亭とも呼ばれる石碑楼は清王朝の三代皇帝、順治帝か四代皇帝、康熙帝の時代に建てられたと言う。正紅門

13/43

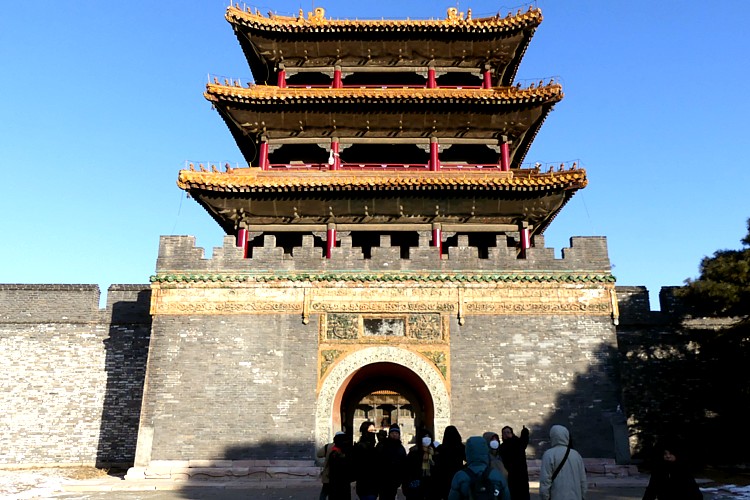

石碑楼の北に建つのは正紅門。

ここまでが参道で、正紅門をくぐると陵墓の敷地内になる。更衣亭

14/43

石碑楼と正紅門の間、東側に建つ更衣亭。

祭祀や儀式を行う時に、皇帝が神聖な衣類、御祭服に着替えを行ったり、休憩をとるための館。

更衣亭の更に東には厠、トイレの浄房が建つ。宰牲亭

15/43

こちらは西側に建つ宰牲亭。

祭祀や儀式の際にお供え物や振る舞い物の肉や野菜などの料理を行った館。

更衣亭、宰牲亭のいずれも清王朝末期に喪失し、後年再建されたもの。正紅門

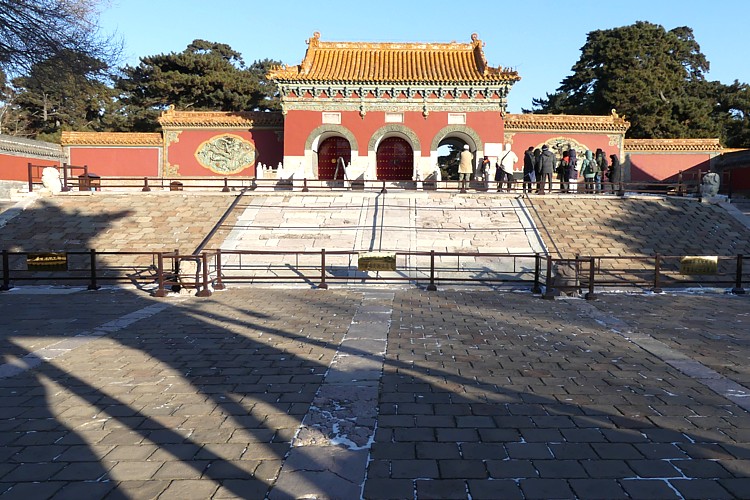

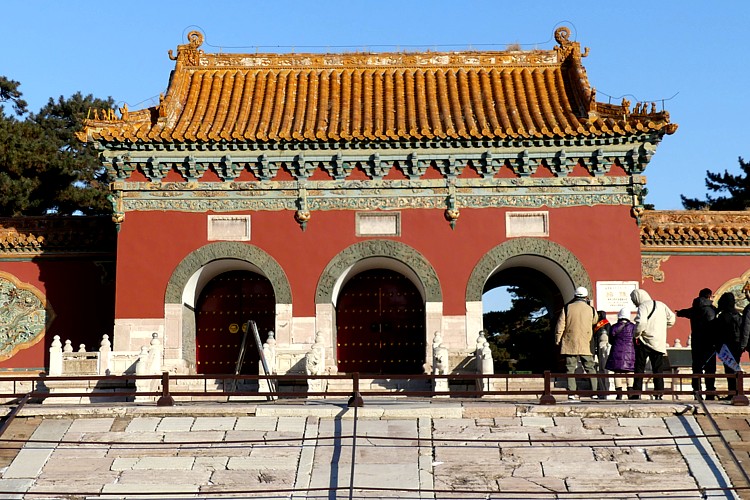

16/43

清王朝の三代皇帝、順治帝の時代に建てられた昭陵の陵墓の正門、正紅門。

正紅門には三つの入り口があり、中央を神門、右手東側を君門、左手西側を臣門と呼ぶ。正紅門

17/43

正紅門にも北陵大街に面して建つ清昭稜正門と同様に、門の左右に紅墻と呼ばれる壁が建つ。

その壁にも龍の焼き物がはめ込まれていた。

正門の龍と比べて、こちらは色鮮やかだった。大碑楼

18/43

正紅門をくぐり北へ参道を進むと大碑楼が建つ。

陵墓エリアの参道を特に神道と呼ぶ。

昭陵と言う名の陵墓は西安にある、唐の太宗の陵墓もあり、区別するため清昭陵としている。石像生

19/43

神道を北に進む。

両側に石造りの像が並ぶ。

これは石獅の像。

獅子はライオンで、石獅はライオンが基となっている伝説上の獣。

力の象徴で、皇帝の威信を表している。石像生

20/43

これは獬豸、カイチの像。

是非・善悪・曲直を見分けると言われる伝説の獣で、古代中国では法執行官の象徴。

皇帝の厳正・無私を表している。石像生

21/43

これは麒麟、キリンの像。

頭は龍、角は鹿、尾は牛、足は馬、体は鱗と甲殻に覆わる。

平和と繁栄をもたらす伝説の獣で、皇帝の慈愛と英知を表している。石像生

22/43

これは立馬の像。

白馬に見立てて、白い大理石で作られている。

皇帝が実際に可愛がった馬に似せて彫られ、未来永劫、皇帝にお供する様に建てられている。石像生

23/43

これは駱駝の像。

ラクダに似せて、少し茶色っぽい石を彫って作られている。

皇帝が戦場に軍隊をくり出した際、戦場において多くの功績を挙げたため、それを称えて建てられた。石像生

24/43

これは立象の像。

高大で威厳があり、従順な民衆と堅固な国土の象徴で、皇帝の天下太平・平穏を表している。

他にも石像生は石獅、立馬、駱駝が建つ。

石像生とは陵墓に眠る主が高い地位と大切な身分の人であった事を示すための象徴。正紅門

25/43

神道を北に進み、大碑楼前から振り返って正紅門の裏側の風景。

ちなみに、正紅門から北、陵墓の内側は有料でチケットの購入が必要。大碑楼

26/43

石像生が並ぶ神道を北へ行くと大碑楼が建つ。

大碑楼は神功聖徳碑亭とも呼ばれる正方形の建物。

内部に巨大な石碑が建つ。大碑楼

27/43

大碑楼内部に置かれている大きな亀の石像。

写真では見にくいですが、亀の甲羅の上には巨大な石碑が建つ。

この石碑は50トンもの重量があると言う。大碑楼

28/43

大碑楼の亀の石像と巨大石碑。

石碑の上部には陵墓に眠る清王朝の第二代皇帝、愛新覚羅皇太極の生涯の功績が刻まれている。石望柱

29/43

大碑楼を出て北側に建つ石柱、華表。

華表とは宮殿や陵墓などに建てられる、中国の伝統建築様式の石柱の事。

特にこの華表は石望柱と呼ばれる。

八角形の形の石柱はてっぺんが桃の形をしている。

石望柱は陵墓を飾り、豪華で豊かな雰囲気にする効果があると言う。隆恩門

30/43

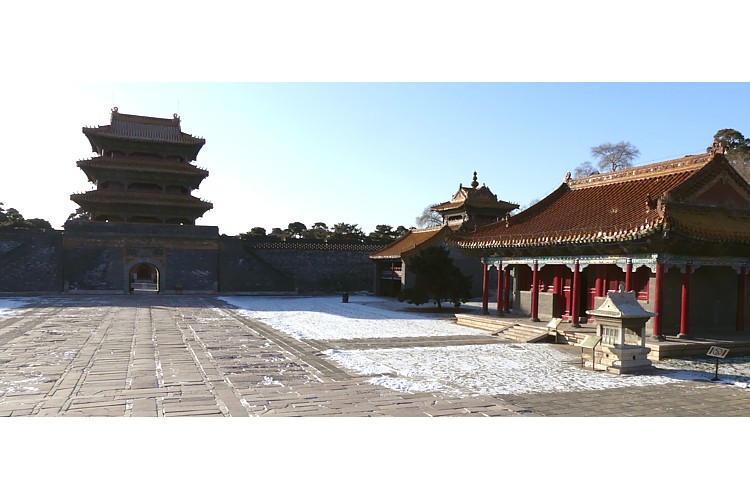

大碑楼から北へ。

この大きな門は隆恩門。

上部の楼閣は五鳳楼。

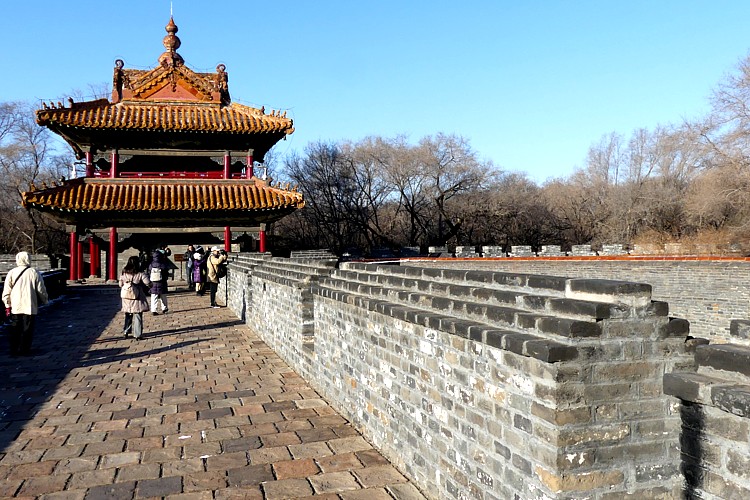

隆恩門の左右には高い石造りの城壁が北側を取り囲む。方城

31/43

隆恩門をくぐり北へ。

ここは隆恩門の左右から続く高い石造りの城壁が取り囲む、方城と呼ばれるエリア。

方城の中心辺りから、来た方向の隆恩門裏手の風景。

写真右の建物は西配殿、その隣は西配楼で右奥に城壁の角に建つ角楼。

また、西配殿の手前、白い小さな祠は焚帛亭。

燎炉とも呼ばれる、祭祀の時に松明を燃やす石灯篭。隆恩殿

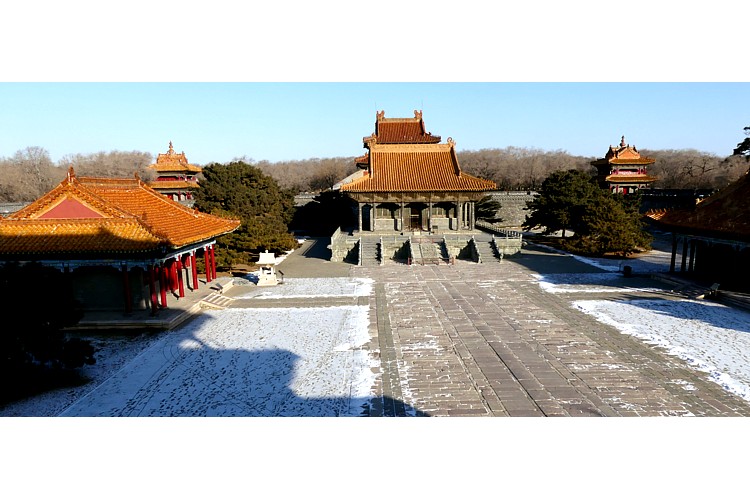

32/43

方城の中心的な建物、隆恩殿は亨殿とも呼ばれ、祭祀を行う宗教的儀式の場所。

内部には玉座が置かれ、陵墓に眠る愛新覚羅皇太極、ホンタイジと妻の孝端文皇后を祀っている。角楼

33/43

隆恩殿辺りからの北西角に建つ角楼の風景。

角楼は方城を囲む城壁の四隅に建てられ、かつては兵士が武装し周囲を監視していた。城壁と角楼

34/43

方城の城壁の上に上ってみました。

城壁の厚さはかなり厚く、通路は石畳となっていて歩きやすい。

ここは隆恩殿の北側で、更に北へ下りる石段があった。大明楼

35/43

隆恩殿の北側、方城の城壁の一部として建っているのが大明楼。

方城の北門の機能を持つ。月牙城

36/43

方城の城壁の北側石段を下りると、更に北側にも昭壁と呼ばれる城壁があり、そことの間には何も無い空間があった。

方城の北側を宝城と言い、ホンタイジと孝端文皇后の陵墓があるエリアで、そこと隔てるための場所。

上から見ると三日月型に見える事から月牙城と呼ばれている。宝城

37/43

清の第二代皇帝、皇帝愛新覚羅皇太極ホンタイジと妻の孝端文皇后が埋葬されている陵墓で、方城の北側、楕円形に城壁に囲まれたエリア。

城壁内を宝城と呼び、地面の下に地宮と呼ばれる埋葬室があり、その地上に土を盛り上げて小山の様にした宝頂がある。宝城

38/43

広い清昭陵とはつまり、ホンタイジと孝端文皇后の陵墓の事なのだが、最も奥の、最も重要な陵墓が日本の古墳の様なむき出しの小山とは驚き。

宝頂のてっぺんには木が一本植えられている。城壁

39/43

方城の城壁をたどって入り口へと戻ります。

愛新覚羅皇太極ホンタイジは清の初代皇帝ヌルハチの第八子五男。

五男にも関わらず、何でも兄たちより優れており、兄を差し置いてヌルハチの後継者となり、清王朝第二代皇帝となった。方城

40/43

方城の城壁の上、南から北側の風景。

左から西配殿、その奥が北西角の角楼、中央に隆恩殿とその奥に大明楼、右に北東角の角楼。北陵湖と石碑楼

41/43

北陵湖に架かる神桥から氷結した北陵湖と北側の石碑楼の風景。

明討伐後51歳で崩御、清王朝三代皇帝、順治帝により清昭稜は建設された。ホンタイジの像

42/43

清昭陵正門までシャトルバスで戻ります。

北陵公園内参道の途中にロータリーがあり、中央にホンタイジの像が建てられていた。満州帝国郵便切手

43/43

筆者コレクションの満洲国郵政が発行した奉天北陵の切手。

奉天とは満州国時代の瀋陽の事で、奉天北陵は清昭陵の事。

隆恩門が描かれている。