墓標

1/70

モンゴルの首都、ウランバートルから東へ、ゴルヒ・テレルジ国立公園へ向かう。

途中、車窓から見えたのは墓地。

丘陵の斜面に、無数の墓標が並ぶ。チンギス・ハーン騎馬像

2/70

しばらく東へ進むと、エレデネ村に入る。

車窓から銀色に輝く、巨大な建造物が見えて来た。

チンギス・ハーン騎馬像だ。チンギス・ハーン騎馬像

3/70

建物入り口までは緩やかな階段を上り、そこから騎馬像の台座部分の館内へ。

入った先は展示物が置かれる博物館となっている。チンギス・ハーン騎馬像

4/70

モンゴルの遊牧民が暮らす、伝統的な移動式住居のゲル。

同じ物は中国ではパオ、中央アジアではユルタとなる。

ゲルの北西の角は神聖な場所で、仏像を安置する。チンギス・ハーン騎馬像

5/70

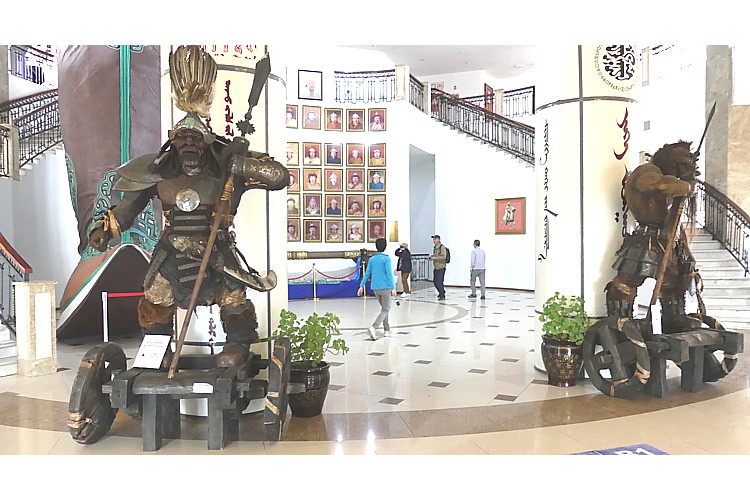

階段から見下ろした館内の風景。

巨大な伝統的モンゴル・ブーツや歴代の皇帝、ハーンの肖像画、チンギス・ハーンが手にしていたとされる、黄金の鞭などが展示されている。チンギス・ハーン騎馬像

6/70

館内から、騎馬像のお尻辺りに設置されているエレベーターで上に。

チンギス・ハーンの腹辺りから、馬の首を通ると展望台に出る。

展望台から振り返って、チンギス・ハーン騎馬像の風景。チンギス・ハーン騎馬像

7/70

展望台は高さ30mにあり、そこからはモンゴルの雄大な大平原の絶景が見渡せる。

騎馬像のチンギス・ハーンは、自身が征服した大地を得意げに、誇らしく眺めている様だ。チンギス・ハーン騎馬像

8/70

入り口の門。

モンゴル帝国を築いた、快進撃をした騎馬軍団の像が上に乗っている。

チンギス・ハーン騎馬像が建つこの地は、古くから勝利と繁栄をもたらすとされる黄金の鞭を、チンギス・ハーンが見つけたとされる地。チンギス・ハーン騎馬像

9/70

敷地内には観光用のラクダがおり、乗って記念撮影できる。

またタカもいて、腕に乗せて記念撮影できる。

テーマパーク的なチンギス・ハーン騎馬像。車窓風景

10/70

チンギス・ハーン騎馬像を後に、東へ向かう。

平原ばかりの車窓風景が、岩山の風景へと変わって行く。恐竜の谷

11/70

車窓に恐竜が見えて来た。

ここは恐竜の谷と呼ばれる、恐竜のモニュメントが置かれたテーマパーク。

実際に恐竜の化石が多く発見されるのは、ここでは無く、南のゴビ砂漠。観光牧場へ

12/70

次は観光牧場へ。

連れて来られたのは、清らかな水が流れる、川の岸辺。

さて、どこに牧場があるのかな。観光牧場へ

13/70

しばらく、川の流れを眺めていると、突然ワゴン車が川へ入って行った。

なんだなんだ!と見ていると、続いてジープも水の中へ。

川の対岸の奥に牧場がある様だ。観光牧場へ

14/70

川には橋は架けられておらず、浅瀬を四駆の車で突き切って、向こう岸に渡っていた。

何とも、ワイルドな移動の仕方。観光牧場へ

15/70

河原でヤクに乗っていた地元の人。

高原に生きるヤクは、モンゴルでも貴重な使役動物となっている。

ただこのヤクは、余り人の言う事を聞かなさそうだ。観光牧場へ

16/70

川を渡る車は、水が入らない様にどれも排気マフラーを屋根位の高さに付ける、いわゆるシュノーケル・マフラーを取り付けている。

どれも、結構なポンコツ車なので、ドアの隙間から水が入らないのかな。観光牧場へ

17/70

これから川を渡ります。

大丈夫と判っていても、水浸しにならないか心配。

渡ってからも、デコボコのワインディングロードが続く。観光牧場到着

18/70

デコボコ道で、しこたまシートにお尻を打ち付けながら、観光牧場に到着。

入り口、ゲートの風景。観光牧場

19/70

場内ではいくつかの家畜に触れ合う、アトラクションが用意されている。

ここは乗馬のコーナー。観光牧場

20/70

ここはヤクに触れ合うコーナー。

筆者も乗ってみました。

ヤクはヒマラヤ周辺から天山山脈、チベット高原、モンゴルなど、標高の高い草原や岩場に暮らす、バイソンに近い牛の仲間。観光牧場

21/70

ここは牛車のコーナー。

牛車と言っても屋根も座席も無い、荷車の荷台に絨毯が敷かれているだけの、粗末な乗り物ですが。観光牧場

22/70

牧場にいたワンちゃん。

観光客が多いからか、人に慣れていて、とっても人懐っこい。

とても牧羊犬には成れなさそうだ。観光牧場

23/70

荷車を引くウシ君。

牛車は竹富島や、由布島から西表島へ、浅瀬の海を渡る牛車が良く知られている。

最もどちらも水牛ですが。観光牧場

24/70

筆者も牛車に乗ってみました。

牛車に揺られて、のんびりゆっくり、牧場内を巡る。観光牧場

25/70

乗り心地はお尻が痛くなり、お世辞にも良いとは言えないが、未舗装の林の中を進む、野趣味たっぷりの時間でした。

観光牧場

26/70

最後は四駆で丘の上までドライブ。

森と草原が広がる、壮大な広さの観光牧場の風景。

ここでは冬季、犬ぞりのアトラクションもある。仏像岩

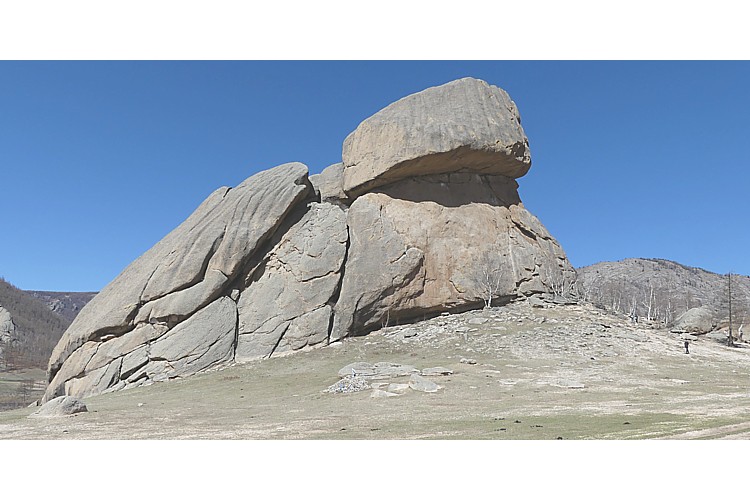

27/70

観光牧場を後に山岳地帯を走る。

途中の岩山に仏像岩、と呼ばれる岩があった。

合掌している仏像に似ている、との事。遊牧民宅訪問

28/70

途中、草原のゲルに暮らす、遊牧の民のお宅を訪問。

ゲルの中に入り、ヤギのチーズ作りを見せてもらいました。遊牧民宅訪問

29/70

外では囲いの中で育てられている子ヤギ、子ヒツジとのふれあい。

女の子が追っかけていました。グローリー・リゾート・モンゴリア

30/70

一日の行程が終わり、宿泊地へ。

ここはグローリー・リゾート・モンゴリア。

岩山の裾野に広がる、広い敷地を持つホテル。グローリー・リゾート・モンゴリア

31/70

このホテルの特徴は、各部屋がゲルの形になった、離れになっているコテージである事。

もちろん、本館には通常の客室もあるのだが、野趣味たっぷりのゲルに泊まるのは最高。モンゴル民族音楽

32/70

夕食時にはモンゴルの民族音楽の調べが催された。

民族楽器、ホーミーでの民謡などを楽しみました。モンゴル民族音楽

33/70

馬頭琴の演奏。

糸巻きの先端が馬の頭の形をしている所から名前が付いた、モンゴルの代表的な民族楽器で、モリンホールとも呼ばれる。

弦や弓も馬のしっぽの毛で作られている。モンゴル民族音楽

34/70

リンベと呼ばれる横笛の演奏。

少し高音の音色は小鳥のさえずりを表現している。

そして驚いたのは、笛の演奏にも関わらず、途中で一切息継ぎをしない事。

これは循環呼吸法と呼ばれる、口の中の息を吐いて演奏しながら、鼻から息を吸い込むと言う、とても理解しがたい演奏です。モンゴル民族音楽

35/70

だみ声や唸った声で歌うハイラフ、これは吟遊詩人の弾き語りが伝承された歌い方。

歌い方にはいくつかあり、他にはオルティンドーやボギノドー、ドーラフなどがある。モンゴル民族音楽

36/70

モンゴル民族音楽の歌い方で、最も有名なのはホーミー。

喉歌と呼ばれ、喉を震わせ低い声と、笛のような高い音を同時に発声する歌唱法の事。

これらモンゴル民族音楽のホーミーや循環呼吸法で演奏するリンベ、馬頭琴演奏はユネスコの無形文化遺産に指定されている。朝日鑑賞

37/70

日の出前、岩山に昇る朝日を見に行きます。

ひんやりと冷たく澄んだ空気を吸いながら、清々しい朝日の鑑賞。朝日鑑賞

38/70

低い位置からの日光に、強いコントラストの風景。

ちなみに、昨晩は人工的な光が少ないモンゴルの平原で、美しい星空も鑑賞しました。

もっとも、カメラやビデオに映る程の光ではありませんでしたが。グローリー・リゾート・モンゴリア

39/70

野趣味満点のゲルでの宿泊を終え、ホテルを出発です。

快晴の朝のグローリー・リゾート・モンゴリアの風景。サブマリン・ロック

40/70

奇岩・珍岩が多いゴルヒ・テレルジ国立公園の山岳地帯を通ります。

この岩はサブマリン・ロック。

中央の突起は潜望鏡があるセイル、艦橋で、左端は船尾の舵がある潜水艦に見える事から。アリヤバル寺院

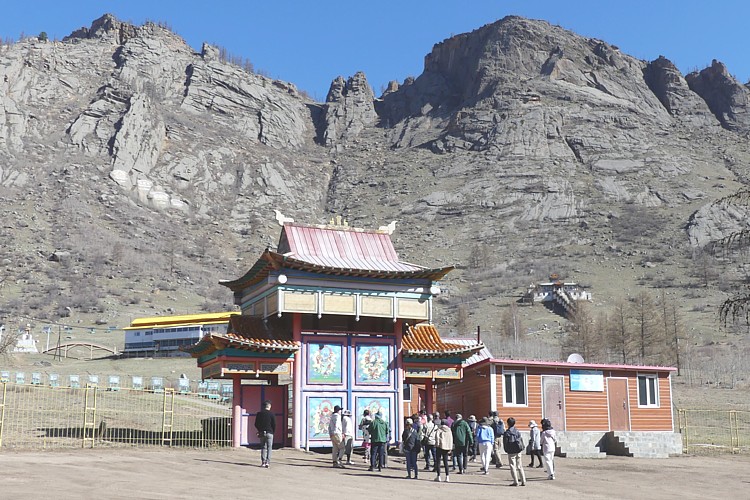

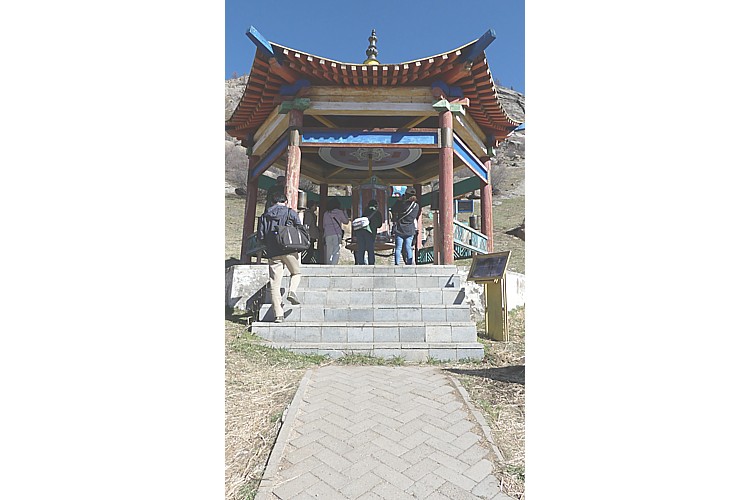

41/70

アリヤバル寺院に到着。

アリヤバル寺院はチベット仏教の寺院で、山岳地帯の岩山の麓に建つ。

境内はとても広く、右中に見えている本堂まで、そこそこ歩きます。アリヤバル寺院

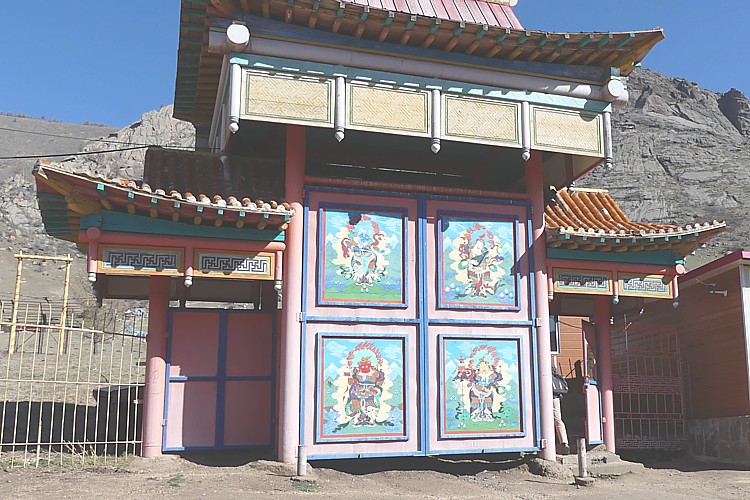

42/70

アリヤバル寺院の山門の風景。

山門には曼荼羅に登場する、チベット仏教の神々の姿が描かれている。

これから門をくぐり、中へ入ります。本堂

43/70

山門あたりから見た本堂の風景。

遠目に眺めると本堂が象の頭、本堂まで上る階段が象の鼻と言う様に、寺院が象の顔に見えると言われる。経文

44/70

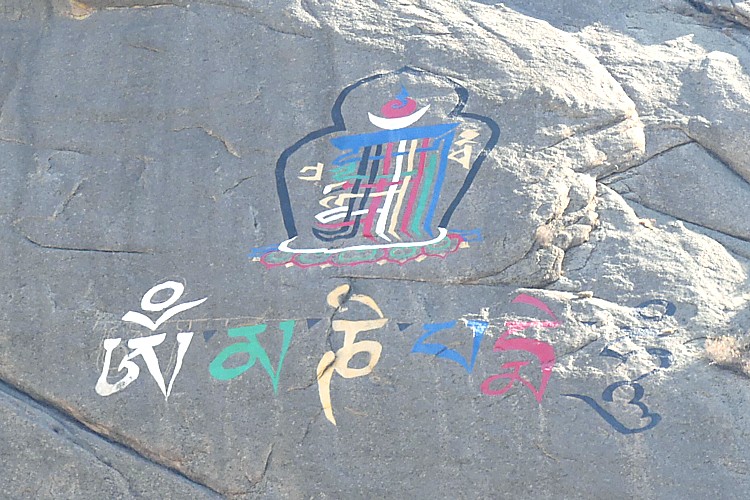

山門から北へ山すそを上って行く。

東側の岩山の壁に何やら描かれている。

これはチベット文字で書かれた仏教の経文。仏塔

45/70

更に進むと仏塔があり、橋が架けられていた。

特に川が流れている訳では無いのだが。

これは神がいる神域と、我々の俗世とを結ぶ意味での橋。オキナグサ

46/70

春のモンゴル、裾野には可憐な山草が咲いていた。

これはオキナグサ、モンゴルではヤルゴイと呼ばれる春一番を告げる花。

茎や葉に細い綿毛があり、種が入る実も綿毛に包まれ、その姿が老人、翁の頭に見える事から翁草と呼ばれる。お堂

47/70

長い上り坂の参道を北へ進むと、六角形のお堂があった。

参道脇には英語とモンゴル語で書かれた100枚以上のパネルが、道に沿って立っていた。

これらは全て仏教の経典が書かれた板、だとの事。マニ車

48/70

六角形のお堂の中には、巨大なマニ車が置かれていた。

マニ車は円筒形をしており、手で回せる。

中に経文が入っており、参拝者が回すとお経を唱えた事になり、ご利益がある。亀石

49/70

マニ車のお堂の西側には、亀の形の石が置かれていた。

チベット密教の経典に登場する山亀、あるいは石亀で、甲羅部分は曼荼羅の世界観を表し、石碑を背負う。

亀は長寿を意味し、煩悩への捉われから解放され、仏の知恵を表す。仏壁画

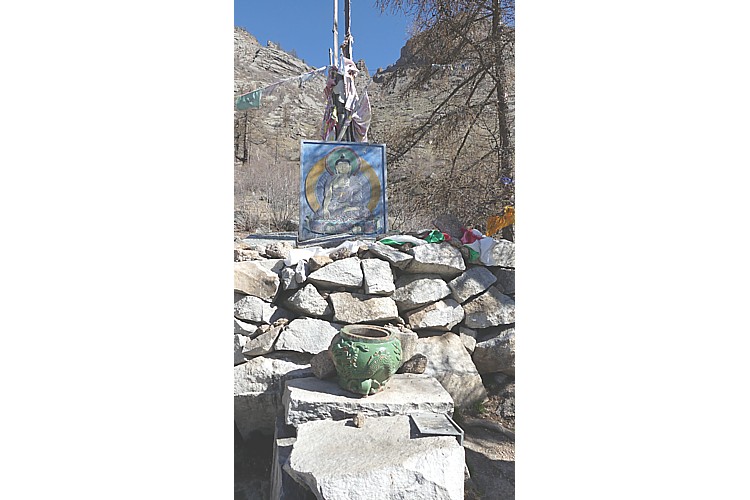

50/70

六角形のお堂から参道を北へ突き当たると、仏壁画のある祭壇があった。

ここから参道は東へと向きを変える。

上り坂はまだまだ続きます。参道

51/70

参道の途中から、上って来たアリヤバル寺院の境内の風景。

周りを岩山で囲まれた、なだらかな草原が広がる。

初夏にでもなれば、一面緑の絨毯になるのだろう。祭壇

52/70

チベット仏教らしい、石積みの祭壇。

塔の先端には五色の旗、タルチョーが付けられていた。

タルチョーの旗は青、白、赤、緑、黄で、それぞれが世界を構成する天、風、火、水、地を意味する。本堂

53/70

参道の途中からの本堂の風景。

アリヤバル寺院の建物自体は、それ程古くは無い。

旧ソ連の影響を強く受けていた、社会主義国時代のモンゴル人民共和国だった頃、仏教弾圧があり、多くの仏教寺院が取り壊された。吊り橋

54/70

深い谷を渡すかの様に、吊り橋が架けられていた。

何とも頼り無い吊り橋だが、この橋から先は仏の聖なる領域となる、いわゆる結界となっている吊り橋。本堂への石段

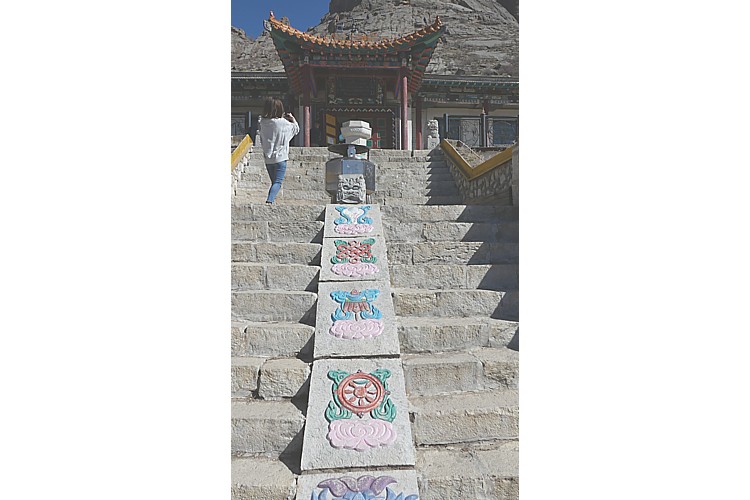

55/70

吊り橋を渡り、ようやく本堂の下までたどり着きました。

さて本堂へ、と見上げると、なんと急勾配の石段が。

石段は108段あった。

精神を浄化するため、煩悩の数だけ上れってか。本堂

56/70

ヘロヘロになりながら、ようやく本堂へ。

堂内へ足を踏み入れた瞬間、ここは仏の世界となる。

神聖な堂内は、鮮やかな極彩色の空間が広がる。本堂

57/70

仏にお祈りを捧げる参拝者。

アリヤバル寺院は瞑想寺院でもある。

元々はチベット仏教僧の修行の寺であり、現在でも参拝者が座禅を組み、瞑想を行う事ができる。奥の院

58/70

本堂から更に上へと、参道は続いている。

先には別のお堂があった。

奥の院、といった所か。

奥の院への参道途中からの、振り返って本堂の風景。奥の院

59/70

奥の院に到着。

早速、お堂の中へ。

とても小さく、狭い堂内だったが、釈迦の生涯を描いたチベット仏教の仏画が飾られていた。

右下に映っているのは、緑色の翡翠の僧侶像。マニ車

60/70

再び本堂まで戻って来ました。

本堂の裏手に回ると、沢山のマニ車が置かれていた。

チベット仏教はラマ教とも言い、化身ラマを尊崇する。

参拝者は一つずつマニ車を回しながら進み、徳を積み、功徳を得る。吊り橋

61/70

本堂から下りる、108段の石段から望む、吊り橋の風景。

木の板を敷いただけの吊り橋、大勢が一斉に渡ると落ちそうなので、譲り合いながら渡ります。菩薩

62/70

吊り橋の手前の参道に置かれていた、涅槃に入る菩薩様。

とても揺れる結界の吊り橋を渡り、筆者の様な俗物は、さっさと俗世へと戻るとしますか。アリヤバル寺院

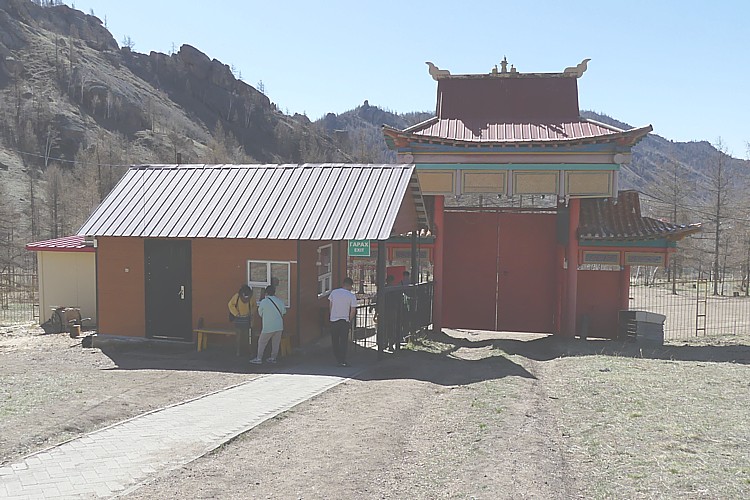

63/70

アリヤバル寺院は19世紀初頭に、仏教僧侶の修験道の瞑想寺院として、山の麓に建てられた。

社会主義国となったモンゴルでは、旧ソ連の厳しい社会主義路線に反発し、チベット仏教僧たちが指導者となり、暴動を起こす。旧ソ連の最高指導者、スターリンは鎮圧のため、数々の仏教寺院を破壊し、多くの僧侶は捕らえられ、処刑された。

アリヤバル寺院も取り壊されたが、2000年頃から再建が始まり、現在ではモンゴルで最も名高い、チベット仏教寺院となっている。アリヤバル寺院

64/70

山門まで戻って来ました。

山門東側に付属する様に、小さなショップが置かれていた。亀石

65/70

ゴルヒ・テレルジ国立公園の観光を終えて、首都ウランバートルへ向かいます。

途中にあった亀石と呼ばれる珍岩。

山岳地帯のゴルヒ・テレルジ国立公園には、何かに似ている、名前が付いた岩がいくつも有る。ビジターセンター

66/70

亀石のビジターセンター。

ゲルの形に建てている。

お土産などのショップもある。亀石

67/70

遠目に見るとカメに見える事からタートル・ロック、亀石と呼ばれている。

ゴルヒ・テレルジ国立公園は広大な面積を持ち、観光用に開発されている部分は僅か。

ほとんどの部分は野生動物が暮らす未開の地で、道も無い。岩山

68/70

亀石の周辺も山岳地帯で、いくつもの険しい岩山がある。

山岳登山やロッククライミングが盛んで、クライマーに人気の岩山も数多くある。タカ

69/70

ビジターセンター近くで、観光客向けにタカが待っていた。

中々精悍な顔つきのタカ君。

厚めの皮手袋をして、手に乗せて記念写真を撮る。ラクダ

70/70

ラクダを遊牧していた。

モンゴルではモンゴル高原を中心にラクダがいる。

ここのラクダは背中のコブが2つある、フタコブラクダ。

コブが1つのヒトコブラクダは中東から北アフリカにおり、フタコブラクダに比べて圧倒的に生息数が多い。